La comunicazione delle strutture ricettive e ristorative: quando l’online è una minaccia/opportunitá

Dipartimento di Culture, Politica e Società

CdL magistrale in Comunicazione Pubblica e Politica

Relatore: Prof.ssa Maria Elena Rossi

Primo Correlatore: Prof.ssa Monica Gilli

Secondo Correlatore: Dott. Guglielmo Bruna

Anno Accademico: 2017/2018

3 - Metodologia

L’elaborazione in questione pone al centro un quesito che abbiamo fatto coincidere con la nostra domanda di ricerca: nella comunicazione delle strutture ricettive e della ristorazione, l’impiego dell’online può considerarsi un’opportunità o una minaccia?

Si è trattato di svolgere un’indagine utilizzando alcuni degli strumenti propri della metodologia in uso nella disciplina sociologica.

Il capitolo intende illustrare e commentare le varie fasi di detta attività, i cui risultati hanno costituito un supporto rilevante (nonostante una serie di problemi e difficoltà operative), per le successive considerazioni a proposito del quesito iniziale.

Di là dalle differenze tra i due modelli adottati, sia l’approccio qualitativo sia quello quantitativo, si fondano su alcuni punti fermi: la ricerca empirica e le fasi del processo.

«Il metodo è lo strumento ideato per veicolare la conoscenza verso il suo oggetto. In quanto strumento, è un insieme logico di regole e principi ideati per agevolare e rendere ineccepibile l’investigazione. Uno studio è considerato scientifico se osserva i presupposti metodologici che guidano in quella disciplina la ricerca. Ogni metodo, ogni tecnica hanno un protocollo che deve essere seguito e rispettato per garantirne un loro uso corretto. La tecnica sembra essere oggi al di sopra dei giudizi di valore. Non interessa dove si vuole arrivare, ma quale procedura deve essere usata per farlo. Sembrerebbe indifferente, avalutativa, riguardo alla finalità. Il vocabolo “tecnico” viene spesso usato per indicare un percorso obbligato. Un intervento “tecnico” non ammette discussioni, perché la “meccanica” delle cose richiede che sia fatto seguendo quella procedura. Ci si chiede di assecondare la logica dello strumento. Si può essere favorevoli o contrari, ma la cosa va fatta.

[…] La questione etica riguarda tutte le scienze, ma in modo particolare le scienze umane. Il problema per queste discipline è che devono lavorare utilizzando un materiale che è mezzo e fine. La scelta del metodo comporta accettare una modalità di analisi che agevola la ricerca indicando ciò che è consentito e ciò che non lo è. Un programma, un protocollo, una tecnica d’indagine sono strutture create e calibrate da un altro soggetto. Lo strumento è la cristallizzazione dell’intenzionalità del suo ideatore, è una praxis umana sedimentata. Una volta scelto, lo strumento impone una sua logica. […] Dunque, metodo e tecniche di indagine sono solo apparentemente inerti, in realtà si rivolgono a noi attraverso l’intenzionalità di chi l’ha progettata e limitano le nostre scelte».

Una teoria differente, invece, è proposta da Alberto Trobia. Egli sostiene che non è propriamente corretto utilizzare il termine “metodo” per descrivere l’approccio quantitativo e quello qualitativo, ritenendolo un errore concettuale.

«Come sostiene Campelli [1991, p. 44], infatti, la nozione di metodo rimanda a «una procedura che stabilisce l’ordine delle “mosse” del ricercatore, e ad un insieme di regole aventi valore prescrittivo in ordine alla struttura di tali mosse». Non esistendo procedure e regole di controllo e giustificazioni diverse nei due approcci, non si può parlare di due metodi. La logica della ricerca sociale, è, infatti, unica [ibid., pp. 44-46]. L’ordine delle mosse non indica naturalmente al ricercatore anche quali mosse concrete adottare: il metodo è soprattutto scelta. «L’essenziale del concetto di metodo sta in questo: nella scelta delle tecniche da applicare, nella capacità di modificare tecniche esistenti adattandole ai propri specifici problemi, e di immaginarne delle nuove» [Gasperoni e Marradi, 1996, p. 627]. l’etimologia stessa del termine (dal greco hodós, “via” e metá, “che porta oltre”) rimanda all’idea di “bivio” [Odifreddi, 2004, p. 20]. Inoltre, la scelta compiuta non implica il ricorso ad una sola strada, ad una sola tecnica per conseguire un determinato obiettivo conoscitivo (sia esso esplicativo, predittivo, operativo o interpretativo) [Gasperoni e Marradi, 1996, p. 625]. […] In definitiva, è più corretto parlare di “analisi” e non di “metodo” qualitativo o quantitativo. Quando parliamo di “analisi”, infatti, ci riferiamo ad un momento circoscritto dell’intero processo di ricerca, in cui vengono operate delle scelte critiche in merito alla quantità o qualità delle proprietà indagate sui casi».

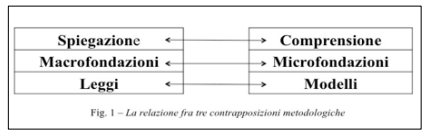

Un altro contributo che ci permettiamo di richiamare è quello di Antonio Chiesi che, sul filo del ragionamento legato al rapporto comprensione-spiegazione, introduce alcune osservazioni dedicate alle diversità di approccio metodologico, con particolare attenzione alla distinzione tra leggi e modelli.

«I nodi persistenti [N.d.R. del metodo sociologico] sono a mio avviso i seguenti:

a) La contrapposizione tra spiegazione e comprensione, sviluppata all’interno della tradizione sociologica, ma la cui novità consiste nel fatto che essa non appare più soltanto una questione esclusiva delle scienze sociali;

b) La contrapposizione tra spiegazioni a livello micro - nel senso di microfondate - e spiegazioni a livello macro, che condiziona ancora i sociologi come un retaggio della sociologia classica e che invece appare in gran parte superata dalla scienza economica;

c) La contrapposizione tra leggi, intese come spiegazioni nomologiche, e modelli, intesi come strumenti di spiegazione della realtà di cui si occupano le scienze dell’intenzionalità in generale e la sociologia in particolare.

[...] In particolare ritengo che, tutto sommato, la collocazione delle tre questioni possa essere illustrata dalla figura 1 (N.d.R. fig. 30 sottostante), che mostra come il concetto di spiegazione, secondo proposizioni generalizzanti di tipo nomologico che collegano cause ad effetti a livello societario, appartenga ad un approccio relativamente coerente, ereditato dal filone positivista della sociologia classica. Sull’altro versante il concetto di comprensione è necessariamente microfondato perché fa riferimento all’attore individuale e tende a costruire modelli intesi come strumenti di comprensione più che di spiegazione causale».

Figura 30 – La relazione fra tre contrapposizioni metodologiche

Ns. rielaborazione su fonte: A.M. Chiesi, Tre dicotomie del metodo sociologico, p. 115.

Nelle pagine successive l’autore qui citato propone un confronto su leggi e modelli, da cui estrapoliamo alcuni brani.

«Diversa la funzione dei modelli. Anche in questo caso occorre chiarificare il termine, ormai inflazionato e reso generico da un utilizzo altrettanto polisemico e talvolta fumoso, che lo rende spesso sinonimo di teoria. Anzi, si può dire che, accanto al termine “paradigma, il termine “modello” sia oggi più di moda e ne abbia sostituito l’uso. Seguendo una ormai classica proposta di Boudon [1984] vorrei invece sviluppare le implicazioni di un’accezione del termine “modello” che la contrappone inevitabilmente a quella di “legge”, nel senso di teoria nomologica. Boudon [1984, trad. it. 1985, 7] cita la dura critica che Simmel mosse a Durkheim nel 1894 dalle pagine della “Revue internationale de sociologie”: «la mania di volere assolutamente trovare le “leggi” della vita sociale è semplicemente un ritorno al credo filosofico degli antichi metafisici, secondo il quale ogni conoscenza deve essere assolutamente universale e necessaria», cioè per spiegare un fenomeno occorre riferirlo a una legge, la legge è la spiegazione. Essendo formulata in termini di proposizione di tipo universale, la spiegazione è soggetta al principio di confutazione previsto da Popper. Un modello, al contrario, è la descrizione di una situazione, non necessariamente realistica, come già Weber aveva sottolineato [1922], che può essere utilizzata come strumento per formulare una spiegazione ad hoc di un fenomeno concreto con cui viene confrontato. È opportuno sottolineare sia il carattere non generalizzabile della spiegazione emergente sia il carattere convenzionale e strumentale del modello (che corrisponde a ciò che Simmel chiamava sociologia formale). Dato il suo carattere convenzionale e strumentale, un modello non può rispondere al criterio della falsificabilità o del controllo empirico, ma piuttosto al principio di adeguatezza. Un modello, in altre parole, è uno strumento euristico che deve essere precisato empiricamente per generare spiegazioni, non può rappresentare la spiegazione esso stesso e perciò non può essere definito né vero né falso, ma può essere più o meno adatto allo scopo».

I richiami alla letteratura specialistica che abbiamo utilizzato poco sopra, e quelli di altra natura citati nella bibliografia, ci supportano nella fase di elaborazione che segue, dedicata alla descrizione del lavoro svolto, inteso come una field analysis o anche una sorta di field work.

Lo stato dell’arte sul tema della comunicazione è notoriamente ampio e variegato. Nonostante ciò nella specificità del settore della ristorazione e di quello ricettivo, abbiamo rilevato una modesta disponibilità di riferimenti bibliografici e/o studi in grado di offrirci un adeguato ausilio teoricoempirico. Anche, ma non solo per detta motivazione, si è scelto di adottare lo strumento dell’intervista in profondità per supportare, attraverso l’esperienza sul campo, tale mancanza.

Un’altra tipologia di analisi impiegata nell’elaborato è stata quella del contenuto. Sono stati, infatti, esaminati, in modo diretto, i post su diverse piattaforme e i siti web di alcune attività selezionate. Per quanto concerne, invece, il metodo quantitativo ci si è avvalsi dello strumento del questionario semi-strutturato.

«Mentre l’analogia contraddistingue il quantitativo la singolarità di ogni vissuto e la differente attuazione di ogni individuo sono il materiale sul quale lavora il qualitativo».

Di seguito si entrerà nello specifico delle diverse metodologie utilizzate.