La comunicazione delle strutture ricettive e ristorative: quando l’online è una minaccia/opportunitá

Dipartimento di Culture, Politica e Società

CdL magistrale in Comunicazione Pubblica e Politica

Relatore: Prof.ssa Maria Elena Rossi

Primo Correlatore: Prof.ssa Monica Gilli

Secondo Correlatore: Dott. Guglielmo Bruna

Anno Accademico: 2017/2018

3.2.2 - Tra “campo”, “habitus”, “capitale” e “pratica”: l’approccio al tema di tesi sulle tracce di Pierre Bourdieu

Le argomentazioni trattate in questa elaborazione intercettano soggetti, attività e pratiche in un ambito prioritariamente economico (ma non solo), come la ricettività e la ristorazione, ma non solo. Esse potrebbero essere soggette anche ad altre letture non delimitate al dualismo quantitativo/qualitativo. Nel lavoro di ricognizione, osservazione, descrizione e analisi critica delle diverse strutture e delle problematiche interne ed esterne (sia di carattere organizzativo sia di natura comunicazionale), relative alle casistiche di cui abbiamo portato testimonianza nei capitoli in cui è articolata la tesi, è emersa un’ipotesi alternativa di natura metodologica (ma anche teorico-empirica).

Chiariamo subito, a scanso d’indesiderati equivoci, che quanto segue, tenta soltanto di tratteggiare un possibile percorso di approfondimento che non possiamo, né intendiamo, sviluppare in queste pagine. Il nostro intento è di proporre, mediante il ricorso ad alcuni estratti del pensiero e delle opere del sociologo francese Pierre Bourdieu, una possibile re-interpretazione delle interazioni tra i vari agenti (termine preferito a quello di soggetto) nello svolgimento delle rispettive attività e nei vari contesti. In prima battuta, una specificità della sociologia bourdieusiana può essere espressa dalla seguente affermazione: «Pensare in maniera relazionale».

In secondo luogo, occorre anticipare un richiamo a un tema di particolare rilevanza nella complessa articolazione teorica del sociologo transalpino: lo spazio sociale.

«Perché ritengo necessario e legittimo introdurre nel lessico della sociologia i concetti di spazio sociale e di campo del potere? In primo luogo, per rompere la tendenza a pensare il mondo sociale in modo sostanzialista. La nozione di spazio contiene, di per sé, il principio di una concezione relazionale del mondo sociale: afferma, infatti, che tutta la “realtà” da essa designata consiste nella mutua esteriorità degli elementi che la compongono. Gli esseri apparenti, direttamente visibili, individui o gruppi esistono e sussistono grazie alla differenza all’interno di essa, vale a dire in quanto occupano posizioni relative in uno spazio di relazione che, quantunque invisibile e sempre più difficile da manifestare empiricamente, è la realtà più reale (l’ens realissimum della scolastica) e il principio reale dei comportamenti individuali e di gruppo»

E ancora

«Parlare di spazio sociale, dunque, significa risolvere, facendolo scomparire, il problema dell’esistenza e della non esistenza delle classi che da sempre divide i sociologi: si può negare l’esistenza delle classi senza negare l’essenziale di ciò che i difensori di questo concetto intendono affermare attraverso di esso, ossia la differenziazione sociale, che può essere generatrice di antagonismi individuali e, talvolta, di confronti collettivi fra agenti che occupano posizioni diverse all’interno dello spazio sociale»

È necessario proporre un’ulteriore citazione relativa a questo argomento. Essa potrebbe accompagnare la “rilettura” delle pratiche individuate e commentate in questa elaborazione.

«In altri termini l’opera simbolica di costituzione o consacrazione necessaria a creare un gruppo unito (imposizione di nomi, sigle, segni di riconoscimento, manifestazioni pubbliche, ecc.) ha speranze di riuscire tanto maggiori quanto più, in nome della vicinanza nello spazio delle rispettive posizioni sociali e anche delle disposizioni e degli interessi connessi, gli agenti sociali su cui essa si esercita sono inclini a riconoscersi l’un l’altro e a riconoscersi in uno stesso progetto (politico o d’altro genere)».

Dalle note teoriche esposte scaturiscono altre considerazioni e concetti, alcuni dei quali indicati nel titolo del paragrafo. Una semplice osservazione ci permette di collegare – forse in modo un po’ semplicistico e diretto – lo spazio sociale con il concetto di campo. Per non discostarsi troppo dalle questioni individuate nell’ambito del nostro lavoro, proponiamo nel seguito – così come già anticipato – una diversa lettura del quadro empirico e delle relative metodologie, che traiamo da Bourdieu e dai suoi interpreti anche stranieri. Ipotizziamo di assegnare a determinati soggetti della tesi (es. gli operatori/gestori) il ruolo di “agenti” che operano in un determinato “campo” (es. quello della ricettività turistica) i quali agiscono in un contesto (campo) concorrenziale. Ora, bisogna definire cosa significa campo e che funzione hanno i vari agenti. Intanto riprendiamo il concetto di pensare relazionalmente. Con questo si intende concentrare l’attenzione e l’analisi sulla struttura delle relazioni oggettive (in un determinato spazio e tempo).

Bourdieu rileva:

- l’esigenza di tenere conto – nel sistema di relazioni oggettive –, di come esso si presenta al momento dello studio (della ricerca) -> dimensione sincronica;

- di prendere in considerazione anche il processo in base al quale questi sistemi di relazioni si sono strutturati in campi relativamente autonomi -> dimensione diacronica.

Un altro argomento importante nella sociologia di Bourdieu è sicuramente l’habitus, così definito:

«L’habitus è un principio generatore e unificatore che ritraduce le caratteristiche intrinseche e relazioni di una posizione in stile di vita unitario, ossia in un insieme unitario di scelte di persone pratiche e beni». «Una delle funzioni principali della nozione di habitus è di evitare due errori complementari, entrambi radicati nella visione scolastica: da una parte, il meccanicismo, per il quale l’azione sarebbe l’effetto meccanico di cause esterne cogenti; dall’altra il finalismo che, soprattutto con la teoria dell’azione razionale, ritiene che l’agente agisca in modo libero, cosciente e come dicono certi utilitaristi, with full understanding, in quanto l’azione sarebbe il prodotto di un calcolo delle possibilità e dei profitti. Contro l’una e l’altra teoria, occorre affermare che gli agenti sociali sono dotati di habitus, inscritti nei corpi attraverso le esperienze passate: questi sistemi di schemi di percezione, di valutazione e di azione permettono di operare atti di conoscenza pratica, fondata sull’individuazione e il riconoscimento degli stimoli condizionali e convenzionali cui sono predisposti a reagire, e di generare, senza presupporre esplicitamente dei fini o un calcolo razionale dei mezzi, strategie coerenti e continuamente rinnovate, ma nei limiti dei vincoli strutturali di cui gli habitus stessi sono il prodotto e che li definiscono»».

Il concetto di pratica è anch’esso particolarmente importante. Non solo è presente nella nostra elaborazione, ma ha una certa rilevanza se analizzato nelle relazioni con l’habitus e tra quest’ultimo e il campo.

«I soggetti apprendono il mondo immersi in situazioni pratiche. La loro è una conoscenza pratica la quale, attraverso il monitoraggio degli indizi provenienti dalle situazioni pratiche in cui i soggetti agenti si trovano immediatamente coinvolti, opera come un meccanismo di autoregolazione degli atteggiamenti dei soggetti stessi. Ogni azione possiede, a livello implicito, tutta la gamma possibile di reazioni ad essa».

«L’habitus è anche alla base delle relative omogeneità di pratiche differenti nei diversi campi: esso funziona come una metafora, e permette di percepire analogie tra pratiche differenti, traducendo le logiche di una pratica nei termini della logica di un’altra pratica. Così, ad esempio, è per via di un habitus costantemente al lavoro che si potranno ravvisare logiche simili in pratiche (a questo punto solo) apparentemente lontane come, ad esempio, l’ascolto di musica e la scelta del luogo in cui passare le vacanze.

Tuttavia, occorre anche dire che ogni tentativo di racchiudere sotto un unico schema sinottico esplicativo le diverse pratiche è destinato a fallire, poiché diverse pratiche rispondono a logiche differenti, incommensurabili, irriducibili l’una all’altra. La logica pratica è politetica, polisemica e intrinsecamente ambigua: pertanto, è possibile che pratiche differenti vengano percepite come omogenee. Questo comporta, per l’analista, il fatto che se da un lato il suo sguardo permette di cogliere un rapporto di verosimiglianza tra le diverse pratiche, dall’altro il suo stesso sguardo (con il corollario del fatto di fissare il proprio sguardo attraverso la scrittura) comporta un salto epistemologico delle pratiche osservate, poiché le pratiche hanno una logica propria: “occorre quindi riconoscere alla pratica una logica che non è quella della logica” [Bourdieu, 2003b, p. 279]».

Tra gli argomenti esposti nelle citazioni sottostanti, il primo riguarda il rapporto tra apprendimento, regole e pratiche, mentre il secondo inserisce nel tema un elemento a nostro avviso rilevante: quello della temporalità.

«Il rapporto tra apprendimento e riproduzione delle pratiche pone la questione della regola: le regole, infatti, nascono dalle pratiche, non viceversa. Il fatto che, quando sono richiamati a render conto delle proprie pratiche, gli attori attingano da un vocabolario legalista, che giustifica le proprie azioni in quanto conformi alle regole, è solo un’illusione. Tale repertorio di giustificazioni è una razionalizzazione teorica a posteriori di un agire pratico, e i soggetti non fanno altro che mettere in pratica la loro “dotta ignoranza”, quel “modo di conoscenza pratico che non racchiude la conoscenza dei propri principi” [Bourdieu, 2003b, p. 253]»

«L’effetto di reificazione della teoria paventata da Bourdieu si manifesta in special modo nelle analisi in cui viene espulsa dalla rappresentazione teorica la componente temporale della pratica e si attribuisce ai diversi elementi delle pratiche una simultaneità che essi nella realtà non condividono. Anzi, per Bourdieu l’errore principale nella costruzione di una teoria della pratica è proprio l’imposizione, a delle pratiche che si svolgono ed esistono solo nel tempo, di una struttura atemporale, come quella del modello sinottico elaborato dalla teoria [Bourdieu, 2003a]»

Torniamo ora al concetto di campo, che interessa ai nostri fini a titolo esemplificativo. Come vedremo nel seguito, il campo è un “terreno o un luogo di lotte e di concorrenza”. Iniziamo però con il riprendere la sua definizione:

«Il campo è un microcosmo, ossia un piccolo mondo sociale relativamente autonomo all’interno del mondo sociale più grande [...] Autonomo, secondo l’etimologia, vuol dire che ha una sua propria legge, un suo proprio nomos, che detiene al suo interno il principio e la regola del suo funzionamento. È un universo nel quale sono all’opera criteri di valutazione a lui propri e che non hanno valore nei microcosmi vicini. Un universo obbediente alle proprie leggi, che differiscono da quelle del mondo sociale ordinario. Chi entra [in un determinato campo] deve operare una trasformazione, una conversione e, anche se quest’ultima non gli appare come tale, anche se egli non ne ha coscienza, gli è tacitamente imposta, in quanto un’eventuale trasgressione comporterebbe scandalo o esclusione».

Come osserva Massimo Cerulo, «il concetto di campo [...] significa quindi uno spazio sociale abitato da persone che sono in relazione l’una con l’altra e che sono costrette ad agire (non a caso le definisce agenti, ossia “attivi e operanti”). L’immagine è quella del campo magnetico, all’interno del quale le particelle non possono smettere di muoversi. [...] Gli agenti che abitano il campo sono legati da rapporti di forze che li differenziano a seconda del momento vissuto e della contingenza storica [...] E il fine principale che guida l’azione degli agenti consiste nell’acquisire l’autorità per indicare agli altri membri la visione dominante da adottare all’interno di quel particolare campo. Dove per visione dominante si devono intendere le categorie di percezione e valutazione della realtà sociale». In questo fluire di definizioni, non deve e non può sfuggire, un altro termine caro a Bourdieu che è quello di capitale. Esso è anche “un principio di differenziazione dei diversi campi sociali […] che è rappresentato dal capitale che sta in gioco”. Secondo Bonnewitz:

«La nozione di capitale emerge, in prima battuta, dall’approccio economico. L’analogia si evidenzia nelle proprietà riconosciute al capitale: esso si accumula attraverso le operazioni di investimento, si trasmette attraverso le eredità, permette di liberare i profitti secondo l’opportunità che ha il detentore di svolgere le

operazioni più redditizie.

È possibile distinguere quattro tipi di capitale:

- Il capitale economico: è costituito dai differenti fattori di produzione (terra, fabbriche, lavoro) e dall’insieme dei beni economici: rendita, patrimonio, beni materiali;

- Il capitale culturale: corrisponde all’insieme delle qualifiche intellettuali, siano esse prodotte dal

sistema scolastico sia trasmesse dalla famiglia. Questo capitale può esistere sotto tre forme:

a) allo stato incorporato come disposizione durevole del corpo (ad esempio la disinvoltura di esprimersi in pubblico);

b) allo stato oggettivo come bene culturale (il possesso di quadri, di opere d’arte ecc.);

c) allo stato istituzionale, cioè socialmente decretato/comprovato dalle istituzioni (come i titoli di studio scolastici) - Il capitale sociale: si definisce essenzialmente come l’insieme delle relazioni sociali di cui dispone un individuo o un gruppo; il possesso di questo capitale implica un lavoro di costruzione e di mantenimento delle relazioni, cioè un lavoro di sociabilità: inviti reciproci, vacanze in comune ecc.

- Il capitale simbolico. Corrisponde all’insieme dei rituali (come l’etichetta o il protocollo) legati all’onore e alla riconoscenza. Non ha alcun bisogno del credito e dell’autorità che conferiscono a un agente la riconoscenza e il possesso delle tre altre forme di capitale. Esso permette di comprendere come le molteplici manifestazioni del codice d’onore e delle regole di buona creanza non sono solo esigenze di controllo sociale, ma che esse sono costitutive di vantaggi sociali dalle conseguenze pratiche».

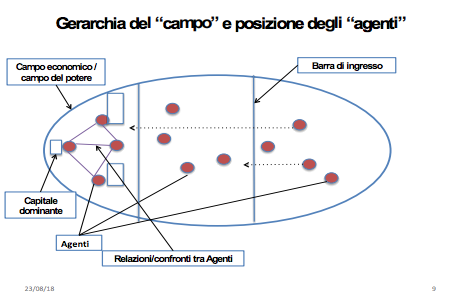

Proponiamo di seguito, un grafico che illustra in modo sintetico, la “lotta” nel campo economico inteso in senso generale, o anche più specificatamente quello definito ricettivo e/o della ristorazione. Ricordiamo ancora che «non tutti i beni producono un campo. Un bene deve essere soprattutto apprezzato, ricercato, e se è il caso, deve produrre l’interesse per la sua accumulazione. Inoltre, deve dare luogo a una certa divisione del lavoro tra quelli che lo producono e quelli che lo consumano, tra quelli che lo distribuiscono e quelli che lo legittimano». (Pitzalis, cit.).

Figura 31 – Gerarchia del “campo” e posizione degli “agenti”

Ns. rielaborazione su fonte: https://www.taringa.net/posts/info/14037258/Inteligencia-Colectiva--TeExplico-a-Bourdieu-Campos.html

Commentando in sintesi questa rappresentazione possiamo condividere con Bourdieu due dati essenziali:

- Gli agenti del campo sono coloro che, in qualche modo, delimitano il campo con l’imposizione di determinati “criteri”, necessari per entrare a far parte di quello stesso campo, riuscendo, quindi, ad escludere la “concorrenza”;

- Per determinare fino a che punto un campo si può definire tale, è necessario studiarlo empiricamente. Solo così sarà possibile rispondere alla domanda iniziale.

Un aspetto comune a tutti i campi, è il cosiddetto “sbarramento di entrata”, una limitazione determinata dagli stessi agenti per fini tattici o come misura istituzionalizzata, per esempio legalmente.

In sintesi: «Il campo è una rete di relazioni obiettive che intercorrono tra diverse posizioni. Tali posizioni sono definite dalle regole imposte a chi le occupa (agenti), e dal loro stato attuale all’interno della struttura di distribuzione delle diverse forme di potere o di capitale.Tale posizione permette di accedere ai benefici di specifici contenuti nel campo».

È con una nota di Emanuela Susca, tesa a porre in evidenza la varietà delle tecniche adottate dal sociologo transalpino, che terminiamo questa riflessione di natura metodologica

«[...] egli non ha mai esitato a far convivere tra loro, e a volte anche in modo provocatorio, una pluralità di tecniche di rilevazione e di analisi dei dati: inchieste campionarie, analisi statistiche, osservazioni etnografiche, interviste, materiali documentali. Si è trattato di un pluralismo metodologico per il quale Wacquant ha efficacemente parlato di “tavolozza dei metodi” e nel cui ambito veniva probabilmente a cadere ogni rigida contrapposizione tra approcci quantitativi e approcci qualitativi».