La comunicazione delle strutture ricettive e ristorative: quando l’online è una minaccia/opportunitá

Dipartimento di Culture, Politica e Società

CdL magistrale in Comunicazione Pubblica e Politica

Relatore: Prof.ssa Maria Elena Rossi

Primo Correlatore: Prof.ssa Monica Gilli

Secondo Correlatore: Dott. Guglielmo Bruna

Anno Accademico: 2017/2018

1.4 - Comunicazione turistica

Il concetto con il quale si è aperto il capitolo è che tutto è comunicazione. Ora è giunto il momento di ribadirlo. Infatti, è particolarmente importante per il settore turistico. L’obiettivo è di indirizzare le scelte del consumatore, saper vendere un servizio ed un territorio a coloro i quali sono interessati ad una particolare offerta.

Occorre però partire con una premessa: qual è la definizione di turismo? Secondo la United Nations World Tourism Organization e la United Nations Statistics Division, sono

«le attività delle persone che viaggiano verso, e si trovano in, luoghi diversi dal proprio ambiente abituale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno consecutivo a scopo di svago, affari o per motivi diversi dall’esercizio di un’attività remunerativa all’interno dell’ambiente visitato».

Come si può notare, la definizione però esclude, per quanto riguarda l’aspetto legato allo spostamento, diverse categorie, come il pendolarismo di studenti e lavoratori.

«Il primo a dare una definizione di turista pare sia stato Émile Littré, che usa il termine turista solo per definire i viaggiatori che si recano in Paesi diversi dai propri, spinti dalla curiosità e dall’ozio».

Va al riguardo osservato che se si sviluppa per oltre un anno, può essere interpretato come trasferimento di residenza. In questa specifica delucidazione possiamo includere l’escursionista, il quale non pernotta nella destinazione e non si ferma più di ventiquattr’ore, e il turista, ovvero chi si ferma almeno per una notte nella località visitata. Infine, dal punto di vista della motivazione, sono esclusi i viaggi di natura professionale, che prevedono una retribuzione. Le motivazioni di un viaggio possono dipendere da vari fattori, quali lo svago, pellegrinaggi religiosi o per stare a contatto con la natura. Il turismo enogastronomico ne è un esempio ed è così definibile:

«Vivere percorsi di scoperta di un territorio, di una cultura, tra antropologia, economia e storia, attraverso le esperienze sensoriali con cibo e bevande del luogo».

Le esigenze dei turisti sono molto variegate (si pensi alla questione dell’accessibilità), per cui ogni parte del sistema ricettivo dev’essere in grado di soddisfarle. Tutti i consumatori devono poter accedere ai prodotti offerti: si parla dunque di accessibilità riferendosi da una parte alla possibilità di fruire delle strutture e infrastrutture da un punto di vista architettonico, dall’altra di ottenere informazioni. Oggi più che mai essa diventa fondamentale in quanto le tecnologie hanno permeato ogni aspetto della nostra vita. Tra le articolazioni più importanti del sistema turistico si annoverano le strutture ricettive e i ristoranti, le infrastrutture di cui una città può disporre, i servizi di intrattenimento, quelli culturali, i servizi sanitari, dei trasporti e via dicendo.

Nel 1974 il sociologo del turismo Cohen, analizzando il fenomeno turistico, definì il turista come

«un viaggiatore volontario, temporaneo, che viaggia con l’aspettativa del piacere derivato dalla novità e dal cambiamento sperimentato in un viaggio circolare, relativamente lungo e non ricorrente».

Cohen definisce quali elementi contraddistinguono il ruolo di suddetta figura e caratterizza il viaggiatore per le sei seguenti dimensioni:

- permanenza: si contraddistingue per una durata temporanea; la vacanza ha una durata stabilita e, dopo un determinato periodo, prevede il rientro nella propria abitazione abituale;

- volontà: è un viaggiatore volontario, senza obblighi, a differenza del rifugiato che è costretto a muoversi altrove;

- direzione: si parla di direzione circolare del viaggio quando, al termine di questo, si ritorna al punto di partenza. Per gli emigrati il discorso non vale poiché compiono tragitti a senso unico, non avendo la certezza di poter ritornare a casa;

- distanza: fattore che indica il grado di lontananza della destinazione rispetto alla partenza;

- ricorrenza: il viaggio non è ricorrente distinguendosi da coloro che, ad esempio, posseggono una seconda casa;

- scopo: è legato all’entertainment e non è di carattere strumentale; i turisti sono alla costante ricerca della novità e del cambiamento.

| Dimensioni del viaggio | Tipologie | |

| Turista | Non turista (viaggiatore, escursionista, emigrante, esule, ecc.) | |

| Permanenza | Temporanea | Prolungata (per i nomadi) |

| Volontà | Volontaria | Forzata (per gli esuli) o volontaria (per i viaggiatori) |

| Direzione | Circolare | A senso unico (per gli emigranti) |

| Distanza | Relativamente lunga | Relativamente corta (per gli escursionisti) |

| Ricorrenza | Poco frequente | Frequente (per chi ha la seconda casa) |

| Scopi generali | Non strumentali (svago) | Strumentali (lavoro, studio) |

| Scopi specifici | Novità e cambiamento | Altro (studio, visite ai parenti ecc.) |

Tabella 2 – Differenze tra turisti/non turisti secondo le sei dimensioni individuate da Cohen. Rielaborazione su fonte: R. Maeran in M. A. Villamira (a cura di), Psicologia del viaggio e del turismo, UTET Libreria, Torino 2001.

Da queste considerazioni si può progredire ulteriormente nella riflessione.

| Provenienza dalla regione | Provenienza dall’esterno | |

| Destinazione nella regione | Turismo domestico | Turismo in entrata (inbound tourism) |

| Destinazione all’esterno | Turismo in uscita (outbound tourism) | Turismo di transito |

Tabella 3 – Matrice della mobilità turistica. Rielaborazione su fonte: A. Giansanti, Turismo, ambiente e territorio: sinergie per uno sviluppo economico sostenibile, Lampi di stampa, Vignate 2015.

Non esiste, infatti, un’unica tipologia di turismo.

- Il turismo domestico è fruito da residenti di una determinata zona geografica, all’interno della stessa;

- Il turismo in entrata è caratterizzato dalla presenza dei non residenti all’interno di una regione;

- Il turismo in uscita riguarda i residenti di una particolare regione in viaggio verso l’estero;

- Il turismo di transito concerne il turismo internazionale (dall’esterno verso l’esterno).

La pratica turistica risponde oggi a varie esigenze della società contemporanea e non ha soltanto più una valenza di natura socio-economica. Sicuramente si è giunti a tale stadio in seguito ad una lunga evoluzione, nei secoli passati, del viaggio mossa dalla volontà dell’uomo di scoprire l’ignoto.

La prima escursione organizzata della storia fu ideata nel 1841 dall’inglese Thomas Cook, facendo spostare con il treno seicento persone per un raduno antialcolista di una sua associazione, denominata Movimento per la Temperanza. Cook colse il bisogno e la volontà di vacanza che si stava originando nella società di quel tempo, grazie soprattutto alla democratizzazione del viaggio, ora economicamente possibile per ampie platee. In particolare, comprese come i nuovi mezzi di trasporto, al pari delle merci, potevano condurre un gran quantitativo di persone a costi ridotti. Fu così che la sua agenzia cominciò a proporre inizialmente piccoli viaggi nel territorio inglese che in seguito si espansero in tutto il globo. Nel 1872 organizzò uno dei primi viaggi intorno al mondo per una compagnia di uomini facoltosi, mentre nel 1875 predispose la prima crociera in Scandinavia.

Da questa iniziativa cominciarono a svilupparsi le originarie agenzie di viaggio. In Italia il turismo di massa si espanse negli anni ’50 del Novecento, in concomitanza con lo sviluppo economico, il che contribuì notevolmente ad un salto di qualità a livello finanziario, e la diffusione di mezzi di trasporto alla portata di tutti. Inizialmente il turismo veniva interpretato come tempo libero per riposarsi, in seguito divenne un’opportunità per fare nuove esperienze e visitare destinazioni diverse dal solito. Da questo cambiamento di mentalità, inizia a prendere piede la definizione di “turismi”, al plurale. Permettono di risolvere l’esigenza di viaggi brevi, last minute a causa degli impegni lavorativi che tolgono spazio alla programmazione anticipata ed utili per evadere dalla quotidianità. Dagli albori è cambiato molto, soprattutto con l’avvento di Internet che ha permesso di semplificare la ricerca e la scelta di una destinazione consona alle proprie esigenze.

La comunicazione turistica è perciò promozionale. Essa rappresenta una sorta di ponte tra le relazioni intraprese nel sistema pubblico e in quello privato. Essa si sviluppa a vari livelli, coinvolgendo direttamente in prima persona il turista-viaggiatore attraverso la meta scelta. Si può dire che inizi ancor prima della partenza – cioè al momento della scelta della destinazione – e finisca ben oltre la reale conclusione rappresentata dal ritorno a casa. Il viaggiatore, commentando l’esperienza vissuta con opinioni, impressioni, emozioni, diventa egli stesso un promotore del luogo, generando di conseguenza una nuova comunicazione turistica mediante lo strumento-chiave del passaparola.

«Il passaparola (Word of mouth o WOM) viene spesso riferito al consiglio disinteressato che viene offerto da un consumatore a un altro in merito a un certo prodotto o servizio. Nasce da uno scambio informale di opinioni ed informazioni tra interlocutori che, in linea di principio, non sono mossi da interessi di natura commerciale nel raccomandare un particolare prodotto, trattandosi per lo più di consumatori che, dopo averlo provato ed esserne rimasti soddisfatti, decidono di consigliarlo ai propri conoscenti».

Questo rappresenta il motivo per cui si preferisce tale strumento come fonte d’informazione rispetto ai tradizionali canali di comunicazione. Il Word of Mouth, essendo gestito in autonomia dagli utenti, viene visto come mezzo per influenzare e modificare i comportamenti d’acquisto.

Oltre a ciò rivestono una particolare importanza anche le risorse turistiche. Parliamo di quegli elementi che permettono di dare valore ad una determinata destinazione, stimolando un flusso di viaggiatori che si mantiene costante nel tempo, e che sono in grado di soddisfarne le esigenze. Esse devono dimostrarsi accessibili, ossia raggiungibili da chiunque in qualsiasi modo, e fruibili. Pertanto, le risorse messe a disposizione devono essere utilizzabili rispettando le normative stabilite. La comunicazione turistica lavora, dall’interno, in particolar modo sull’immagine della destinazione. Questa diventa un elemento centrale nella rappresentazione di una meta, attraverso l’attribuzione di valore al territorio. Un’immagine positiva combinata a paesaggi naturali spettacolari, iniziative culturali o sportive, e una corretta comunicazione al pubblico, può fungere da traino per il turismo. Non esiste un solo modo per esprimere la propria identità turistica perché varia, in misura maggiore, dall’emotività degli individui, piuttosto che da un insieme di credenze e valori tipici della sfera razionale. Un’approfondita conoscenza del viaggiatore, tramite l’ascolto delle opinioni in maniera attiva ed empatica, permette di pianificare una esperienza turistica ad hoc.

«Si evidenzia qui la dimensione dell’agire come esperienza, ovvero la capacità degli individui di rielaborare i significati delle azioni da loro compiute, prendendo le distanze dalle condizioni materiali e dai modelli culturali costituiti che le hanno influenzate. Il termine esperienza non rinvia in questo caso al vissuto (Erlebnis), all’affettività o al sentire che, tramite la memoria, lascia una traccia nel modo di essere dell’individuo. Bensì al fare esperienza (Erfahrung), ovvero al percorso attraverso il quale l’individuo diventa in grado di trasformare la sua situazione iniziale, riconfigurando le sue possibilità. Tale processo non richiede sempre una presa di coscienza esplicita, bensì può svilupparsi anche inconsciamente, manifestandosi in stati di disagio o di insoddisfazione e nell’emergere confuso di aspirazioni e di nuove esigenze sia a livello individuale che collettivo. È all’interno di questi processi che si determina la possibilità di rimettere in discussione le forme simboliche oggettivate, spostandosi verso nuove forme di mediazione: ciò spiega il carattere sempre precario dell’ordine sociale, in quanto possibilità (chance) che deve essere continuamente ricostituita».

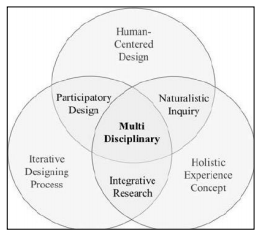

Il concetto di turismo si è profondamente evoluto, tant’è vero che si è passati da quello c.d. “di massa” ad un altro, dalle caratteristiche sempre più soggettive. Data la complessità dell’offerta turistica frammentata, occorre adottare un approccio metodologico che tenga conto dei frequenti mutamenti dei viaggiatori: il Tourist Experience Design (TED). Si tratta di una metodologia che fornisce agli operatori un insieme di pratiche utili a gestire l’innovazione, la progettazione e la comunicazione di prodotti turistici esperienziali.

«Innovare l’esperienza turistica significa proporre un nuovo modo di intendere la “vacanza”, il “viaggio”, “l’esplorazione di un territorio”, le attività e i percorsi o lo stile dell’accoglienza, attraverso la presentazione di un punto di vista originale che, da una parte, sintetizzi gli elementi più autentici dell’offerta stessa e, dall’altra, riesca a interpretare le passioni, i bisogni e gli interessi dei diversi turisti, che sono rappresentati dai diversi “turismi vocazionali”».

«Ora siamo noi (professionisti, N.d.R.), in maniera non push ma pull, ad attirare il nostro target adeguato, narrando, raccontando storie, valori, esperienze». Il Tourism Experience Design deve dimostrare autenticità, innovazione e creatività per essere memorabile, in modo tale da generare valore simbolico e tangibile a seconda dei diversi segmenti di destinatari. Siamo coscienti del fatto che l’esperienza turistica si è modificata nel tempo diventando sempre più completa, fornendo informazioni al visitatore prima, durante e dopo il viaggio al fine di migliorarne l’esperienza stessa, ma anche influenzando il proprio network relazionale. Per guadagnare l’attenzione dei sempre più attenti e pretenziosi pubblici, costantemente alla ricerca di nuove offerte maggiormente vicine alle proprie esigenze, è necessario gestire la comunicazione ponendo al centro i singoli individui poiché non sono più sufficienti i soli prodotti e i servizi di un territorio.

Figura 6 – Le idee di fondo del Tourism Experience Design

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/The-Fundamentals-for-Tourism-ExperienceDesign_fig1_266732531

La fase di pre-experience deve basarsi sull’utilizzo, al meglio, di tutte le leve a propria disposizione, in modo tale da indirizzare il possibile cliente verso il valore del prodotto offerto. Facendo ciò, il turista avrà più opportunità di reperire informazioni adeguate nel merito del viaggio. Tutto può iniziare quasi involontariamente, dal racconto di un luogo letto su un libro o dalla descrizione proposta dai media. Quando l’attenzione si focalizza su un obiettivo, parte la raccolta di dati tangibili in maniera selettiva. Questa azione comprende una prima cernita, confrontando le offerte. Da questo momento il turista inizia già a vivere nella propria mente l’itinerario, i tratti distintivi, le caratteristiche che lo hanno portato alla scelta di tale destinazione, compiendo di conseguenza un viaggio immaginario ancor prima di partire effettivamente e scambiando opinioni con chi della propria cerchia di amicizie e/o familiari, ha già vissuto un’esperienza simile. Conclusa così la parte più difficile, al potenziale turista non rimane che pianificare l’itinerario, prenotare e acquistare prima di organizzarsi per il reale spostamento.

Secondo la graduatoria elaborata a luglio 2018 da “Speedvacanze.it”, l’Italia è il Paese più avanzato nel campo del turismo digitale. Infatti, è prima sia per ciò che riguarda la visita sui siti di viaggio, il 95% della popolazione; sia per la spesa media pro-capite (480 euro).

«Insomma, ad informarsi online sui portali dedicati al turismo e ad acquistare una vacanza su Internet è un numero sempre maggiore di italiani».

La seconda fase della progettazione di un’esperienza memorabile, è l’in-experience. Essa si caratterizza dalla partenza del turista verso la destinazione prescelta e della sua iniziale conoscenza del territorio. L’accoglienza risulterà uno dei fattori chiave nella valutazione finale dell’utente, interessato a stringere relazioni utili per poter organizzare attività degne di nota e per risolvere eventuali problemi.

Infine, l’ultima fase è legata alla post-experience, ossia tutto ciò che avviene una volta rientrati nel paese d’origine. Il turista valuta l’esperienza, comunicandola e condividendola attraverso la propria rete relazionale (online e non). Egli può rievocare il viaggio con l’ausilio di foto, video, souvenir, ed esprimere un giudizio positivo o negativo secondo come ha valutato nel complesso quanto vissuto. Quest’ultimo processo, con lo sviluppo di Internet, è divenuto un aspetto di grande importanza, soprattutto con l’avvento di TripAdvisor.

Lo psicologo e premio Nobel, Daniel Kahneman così si esprime nel merito dell’esperienza turistica,

«l’importanza di un viaggio viene valutata dalle persone per l’esperienza vissuta, ma anche per la sua memoria, ma sono due valutazioni diverse. Se si valuta razionalmente un’esperienza, una vacanza di due settimane è due volte meglio di una vacanza di una sola settimana ma, nel ricordo dell’esperienza, la valutazione è vagamente migliore, se non ci sono elementi aggiuntivi. Tra due esperienze di diversa intensità, non è detto che quella che presenta l’intensità maggiore abbia anche un ricordo maggiore».

Il tour operator, per soddisfare a pieno il visitatore, dovrà quindi cercare di realizzare un’esperienza indimenticabile e allo stesso tempo gratificante per far sì che anche un viaggio dalla durata ridotta possa essere ricordato per le intense emozioni vissute.