Pasqua 2008

Quella della Pasqua è sicuramente la Settimana più ricca di manifestazione dell’anno liturgico. Una settimana che comincia sotto il segno del dolore e del lutto legato al momento drammatico della Passione e della morte di Cristo e si conclude con l’esplosione della gioia della Resurrezione. In tutta Italia durante la Settimana Santa si susseguono oltre tremila rappresentazioni viventi: processioni, riti religiosi, feste popolari, rappresentazioni sacre, sagre di paese. C’è una mobilitazione di interi paesi che scendono in piazza e per le strade per commemorare la Morte e la Resurrezione di Cristo e, per celebrare l’Avvento della primavera, il rifiorire della Natura.

Quella della Pasqua è sicuramente la Settimana più ricca di manifestazione dell’anno liturgico. Una settimana che comincia sotto il segno del dolore e del lutto legato al momento drammatico della Passione e della morte di Cristo e si conclude con l’esplosione della gioia della Resurrezione. In tutta Italia durante la Settimana Santa si susseguono oltre tremila rappresentazioni viventi: processioni, riti religiosi, feste popolari, rappresentazioni sacre, sagre di paese. C’è una mobilitazione di interi paesi che scendono in piazza e per le strade per commemorare la Morte e la Resurrezione di Cristo e, per celebrare l’Avvento della primavera, il rifiorire della Natura.

Sì perché le commemorazioni religiose cristiane sono anche richiamo ad una ritualità ( il rito per non scomparire ha bisogno di evolversi, di adattarsi, di assumere significati diversi pur rimanendo tale) simbolica precristiana dove la Pasqua è sintesi di rinnovamento da una fase di morte della Natura ( l’inverno) ad una fase di vita e di risveglio (la Primavera) secondo un passaggio che già in ambito paganeggiante si esplicitava con la morte e la rinascita del Dio.

E’ la distinzione tra Tempo Sacro e Tempo Profano a diventare indispensabile qualora si voglia capire pienamente il valore antropologico ancorché religioso dei riti pasquali nelle loro infinite differenze ma nel ricorrere, in tutte, di temi portanti, di analogie nelle diverse modalità commemorative e celebrative. Tempo Sacro e Tempo Profano sono rappresentazioni simboliche dei ritmi temporali della Natura. In tutti i tempi e presso tutti i popoli si è risposto in modo analogo agli interrogativi circa la vita e la morte, l’alternarsi delle stagioni. I tratti comuni riguardano la rigenerazione periodica del tempo mediante la ripetizione simbolica della cosmogonia, la rigenerazione della natura accompagnata dalla purificazione dei peccati, la rigenerazione attraverso la morte. “ presso diversi popoli l’esigenza di rigenerazione della natura ha avuto proiezioni antropomorfiche. La credenza nel Dio Salvatore ha la sua matrice nel bisogno periodico di “salvazione della Primavera”.

Pur nella semplicità temporale contrassegnata da pochi giorni di calendario le manifestazioni rituali e celebrative sono complesse e articolate per via delle tradizioni che si sono man mano radicate in ogni popolo e in ogni comunità. Per quanto riguarda la tradizione cristiana della Pasqua (in latino era pascha, in greco paska in ebraico pesah, ad indicare il Passaggio) sul canovaccio comune della Settimana Santa e della Domenica di Pasqua si sono costruite innumerevoli celebrazioni, in tutta Italia, delle quali è impossibile fare una descrizione completa. I topoi più diffusi sono quelli del bene che trionfa sul Male, dell’Angelo che sconfigge il Diavolo, della Morte sconfitta dalla Vita.

Ci sono poi le processioni di gruppi scultorei dove la liturgia popolare raggiunge il suo culmine recuperando anche preziosi tratti figurativi della pregressa condizione rituale collegata ad una cerimonialità agraria. Le processioni con i gruppi scultorei sono comunque solo una piccola parte di tantissimi rituali che il Giovedì e il Venerdì santo evocano cerimonie relative alla morte e alla passione di Gesù. Entrano in scena infatti le Sacre Rappresentazioni che presentano con una serie di recitativi la rievocazione storica del sacro evento in tutti i momenti: l’Ultima cena, la lavanda dei piedi, il Getsemani, il tradimento di Giuda con la conseguente cattura, l’agonia e la morte di Gesù fino alla deposizione e alla sepoltura. Tutta l’Italia si trasforma in un grande palcoscenico dove si mette in scena il dolore e la Gioia. (per maggiori dettagli vedi lo Speciale Pasqua in Italia https://www.bed-and-breakfast.it/pasqua_italia.cfm ).

In Sicilia, regione dove maggiormente resiste la ritualità religiosa le tradizioni si possono raggruppare in due ambiti: quello in cui viene celebrato il momento doloroso con la rappresentazione del Calvario di Cristo che si concluderà con la Crocifissione e la Morte, e quello, molto meno diffuso, che ha il suo culmine nel momento gioioso della Resurrezione. Esistono infinite sfumature, celebrazioni particolari, emozionanti scenografie, incredibili e fantastici costumi di antiche confraternite che vengono indossati per l’occasione, pellegrinaggi di uomini e animali bardati sfilano per le strade delle città, l’atmosfera si riempie del silenzio di campane a lutto o di scampanii che sembrano non dover mai finire. Quello che maggiormente colpisce, in qualsiasi città o piccolo paese della Sicilia, durante i riti della Settimana Santa, è la partecipazione di tutto il paese alle processioni o alle sacre rappresentazioni come se la tragedia del Cristo fosse un fatto di famiglia. E sono molti i detti popolari che si riferiscono alle festività pasquali e alla Gioia della Domenica di Resurrezione: “ Mmiati l’occhi chi vittiru Pasqua” “beati coloro che sono arrivati vivi e felicemente alla nuova pasqua”; “Essiri cuntentu comu na Pasqua” o, al contrario, “ Fici na mala Pasqua”.

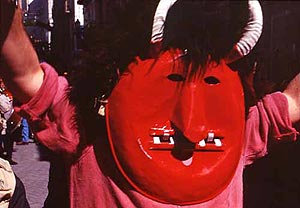

Sono celebri nell’isola i Misteri Trapani, quelli di Caltanissetta e di Enna ma andrebbero viste tutte le celebrazioni dell’isola ( il punto è che in molti sono talmente affezionati alle proprie feste che difficilmente, per Pasqua, si spostano nelle altre città): quelle di Taormina, di Erice, di Milazzo, di Modica, i “nudi" di Mineo, le maschere della Morte e del Diavolo a Castelermini, le “verginette” di Montedoro...

Queste giornate sono vissute da tutti, fedeli e non, con una partecipazione e una trepidazione che non distingue, o non vuole distinguere, il limite tra la fede e il folklore. ( vedi http://www.festedisicilia.it/pasqua.htm )

Tra le più Feste siciliane meno note, non abbiamo mai citato la celebrazione della Pasqua a Scicli, negli Iblei, dove domina nella l’elemento gioioso, di festa collettiva. Dopo le celebrazioni canoniche della Settimana Santa ( la domenica delle Palme, le processioni delle tre Madonne Addolorate della città appartenenti a tre chiese diverse, i Sepolcri e il Venerdì Santo) la Domenica di Pasqua si svolge la manifestazione massima delle celebrazioni sciclitane: L’Uomo Vivo, conosciuto da tutti i cittadini come U’ GIOIA. Si inizia con una processione in mattinata detta del “Venerabile” (il Santissimo Sacramento). E’ un momento solenne e scandito dal silenzio che avvolge le strade al passaggio dell’ostensorio, portato dal sacerdote e preceduto dallo stendardo issato una pesantissima asta , portare il quale è un privilegio che spetta solo alla confraternita della Chiesa di Santa Maria la Nova. Intanto all’interno della chiesa dove verrà portato il Venerabile gli animi si scaldano: un gruppo di persone che ha caricato in spalla la statua del cristo Risorto e la fa roteare vorticosamente on attesa di portarla fuori. La Gioia esplode all’ingresso del Santissimo Sacramento in chiesa. A qual punto inizia una festa che andrà avanti fino all’alba. Il Cristo Risorto, U’ Gioia, viene portato in processione, secondo un andamento fuori dai consueti ritmi cadenzati delle processioni. E’ un trionfo, un alzarsi di braccia possenti che portano in alto il Signore e gridano di gioia sollecitati dalla folla.

Ad Adrano si celebra la Resurrezione, una rappresentazione che avviene ogni anno nel giorno di pasqua in Piazza Umberto che per l’occasione è sempre piena di gente. Il testo della Resurrezione si compone di due parti la “Diavolata” e l’”Angelicata”. La Diavolata conserva integra tutta la suggestione delle sacre rappresentazioni popolari che in Italia ebbero la loro massima fioritura tra il tardo Medioevo e il Rinascimento. La sua rappresentazione viene portata in scena da ormai 250 anni da attori dilettanti che si tramandano da padre in figlio o gesti e la declamazione dei versi. I dialoghi ripropongono in forma allegorica l’eterna lotta tra il bene e il Male. Al centro della contesa c’è l’Umanità rappresentata da un Bambino, la quale cerca di liberarsi dalle forze del Male rappresentate dai diavoli Lucifero, Asterot e Belzebù; alla fine il bene trionfa sul Male grazie all’intervento dell’Arcangelo Michele mentre il pubblico presente tra scrosci di applausi si contende la freccia lanciata da uno dei personaggi principali: la Morte.

A San Fratello, nonostante si festeggi tutti i giorni della Settimana Santa ( ad esempio la tradizione vuole che il Mercoledì santo ogni fidanzata mandi a casa del suo sposo un agnello di pasta di mandorle; qualche giorno dopo questi lo restituisce per mangiarlo insieme al pranzo di Pasqua), il momento più importante è la Festa dei Giudei, unica in tutta la Sicilia. La rappresentazione ricorda i Giudei che percossero e condussero Cristo al Calvario. Un gran numero di persone conservano gelosamente il costume che è formato da giubba e da calzoni rossi con strisce di stoffe di altro colore. La testa è coperta da una maschera sbirrijan (lingua gallo-italica) e un cappuccio. I giudei portano le catene a maglie larghe nella mano sinistra e trombe finemente intarsiate. I giudei corrono per le strade di San Fratello facendo un rumore assordante quasi fosse Carnevale.

A San Fratello, nonostante si festeggi tutti i giorni della Settimana Santa ( ad esempio la tradizione vuole che il Mercoledì santo ogni fidanzata mandi a casa del suo sposo un agnello di pasta di mandorle; qualche giorno dopo questi lo restituisce per mangiarlo insieme al pranzo di Pasqua), il momento più importante è la Festa dei Giudei, unica in tutta la Sicilia. La rappresentazione ricorda i Giudei che percossero e condussero Cristo al Calvario. Un gran numero di persone conservano gelosamente il costume che è formato da giubba e da calzoni rossi con strisce di stoffe di altro colore. La testa è coperta da una maschera sbirrijan (lingua gallo-italica) e un cappuccio. I giudei portano le catene a maglie larghe nella mano sinistra e trombe finemente intarsiate. I giudei corrono per le strade di San Fratello facendo un rumore assordante quasi fosse Carnevale.

Le maschere della Morte e del Diavolo non compaiono solo ad Adrano anche a Prizzi troviamo la stessa tradizione. La Domenica di Resurrezione due processioni, quella con la Statua dell’Addolorata e quella con Gesù Cristo si dispongono a un capo e all’altro della via principale. Accanto a quest’ultima si trovano due Angeli con la spada in mano. Al momento dell’incontro della Madonna e del Cristo, uno dei topoi più frequenti in tutte le città d’Italia, due diavoli che indossano tute rosse e una maschera di latta e la Morte con una tuta gialla cominciano ad agitarsi correndo da una statua all’altra. Il tentativo di impedire l’incontro della madre e del Figlio è detto “abballu di li diavoli”. Alla fine gli Angeli colpiscono i diavoli con la spada e le campane e la banda suonano a gloria.

Parlando della Santa Pasqua non si può non fare cenno a uno dei simboli di questa festa dalle lontanissime origini: l’Uovo. Simbolo di vita e presente in tute le culture l’uovo è un elemento fondamentale delle festività pasquali. Si racconta che i primi ad usare l’uovo come oggetto beneaugurate furono i Persiani che festeggiavano l’arrivo della primavera con la scambio di uova di gallina. In Occidente questa usanza risale al 1776 quando il capo dell’abbazia di Saint Germain des Près donò a Re Luigi VII, appena rientrato a Parigi dopo la seconda Crociata, prodotti delle sue terre incluse uova in gran quantità. L’uovo è simbolo della vita che si rinnova e auspicio di fecondità. Sono molte le celebrazioni in Italia che hanno protagonista l’uovo e tra queste ricordiamo quelle di Urbania in provincia di Pesaro, quelle di Tredozio (Forlì) in cui ogni anno si svolge la Sagra e il Palio dell’Uovo e a Montefalco in provincia di Perugia la stessa gara prende il nome di Gara della Ciuccetta e si svolge il Lunedì dell’Angelo.( https://www.bed-and-breakfast.it/pasqua_italia.cfm ).

L’uovo è protagonista anche delle ricette pasquali (uova sode colorate, pupi cù l’ova, panierini di pasta di pane che contengono uova oltre alle immancabili, in tutte le regioni, declinazioni “cioccolatose” dell’uovo di Pasqua). Ma non solo. Dopo il periodo di Quaresima che precede la Pasqua sembra proprio che quest’ultima sia la festa dove maggiori energie vengono impiegate alla preparazione di pietanze tipiche e ricette speciali. Non a caso esiste un detto che dice “ aviri chhiù chiffari rò furnu di Pasqua” che vuol dire “essere più indaffarato del Forno durante la Paqua”.